RGBAとは

透明色を持った動画を書き出す際必ず出てくる単語が「RGBA」です。RGBAの意味を見るとき「RGB」と「A」で分けるとわかりやすくなります。RGBは赤(RED)、緑(Green)、青(Blue)の頭文字です。この3色は光の三原色と呼ばれています。この3色さえあれば色を混ぜてどんな色でも作れるというやつですね。(一部のコーデックの)動画もこの原理で映像に色を付けています。しかしこの3色だけではできないことがあります。それが半透明の色を作ること。そこで「A」が登場します。「A」はアルファチャンネル(Alpha channel)の頭文字で、透明度の情報を持ちます。

つまりRGBに透明度の情報「A」を加えたもの、それがRGBAです。

RGBAを使う利点

動画の合成と言えばクロマキーが有名ですが、青色や緑色をキレイに透明化するのは意外と経験と勘(カン)が必要で難しかったりします(特に境界線)。自分で合成用の動画を作成してそれを他の動画で使用する場合、背景を一色(青色など)で塗りつぶしてクロマキー用の動画を作るより、背景には何も置かずにRGBAの動画を書きだした方が後の合成作業が非常に簡単でしかもキレイにできます。RGBAの動画を書き出す

RGBAで動画を書き出すには、基本的に無圧縮AVIか可逆圧縮AVIを利用することになります。ただし可逆圧縮コーデックについてはそのコーデック自体がRGBAに対応している必要がるので注意して下さい。ちなみに「可逆圧縮コーデックの利用」で紹介したコーデックはすべてRGBAに対応しています。今回は Lagarith をコーデックとして使用した場合の例を見てみます。 無圧縮AVIを書き出す手順とほとんど同じです。今回はコーデックは「Lagarith」を選択しています。

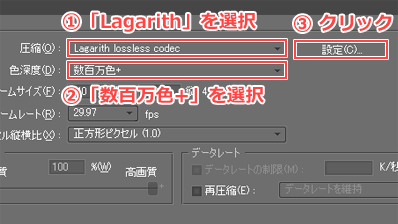

無圧縮AVIを書き出す手順とほとんど同じです。今回はコーデックは「Lagarith」を選択しています。色深度は「数百万色+」を選択します。

コーデック自体もRGBAを書き出す設定にする必要があるので「設定」(pre8以降の場合は右下にある「コーデック設定」)をクリックします。

「RGBA」を選択し、「OK」を押してウィンドウを閉じます。

「RGBA」を選択し、「OK」を押してウィンドウを閉じます。あとは無圧縮AVIの時と同じように動画を書き出せばOKです。

≪ 前のページ | ステップアップメニュー | 次のページ ≫